Je venais d’avoir vingt ans ; l’orgueil poussait dans ma poitrine. J’oubliais que j’avais été novice des Frères des Écoles Chrétiennes, que j’avais reçu des grâces toutes spéciales, que j’avais été dans l’intimité de Notre-Seigneur, que j’avais répandu tant de douces larmes en sa présence, que j’avais tant estimé la pureté, que je l’avais tant désirée. J’oubliais que j’avais désiré être un saint, que j’avais été, sûrement, si profondément ému et que j’avais frémi en lisant les vies édifiantes des grands serviteurs de Dieu. J’étais devenu un infidèle.

Les grâces divines devenaient pour ainsi dire la matière et la nourriture de mon orgueil. Je pensais au fond de moi-même que je n’étais pas comme les autres et que je m’étais élevé au-dessus du vulgaire, que j’étais plus sérieux, plus délicat, plus consciencieux.

Il est vrai que je vivais moralement sur un certain acquis, que je continuai à marcher à peu près droit pour un certain temps par la force de la vitesse acquise pour ainsi dire. Mais quand on cesse de travailler à accroître ou à entretenir une richesse acquise on tombe bien vite dans la misère et la pauvreté. Lorsqu’un véhicule s’arrête soudain sur une montée il est bien rare qu’il ne se mette pas à reculer et de plus en plus vite jusqu’à la catastrophe s’il n’y a pas de bons et solides freins pour le retenir.

J’étais à Marseille depuis un mois et je ne m’étais pas rendu une seule fois à la Maison des Frères de la Calade Saint-Louis. J’avais une certaine rancune contre le Frère Procureur Alfred qui m’avait expédié dans ma famille en si piteux état après mon conseil de révision. Mais la vraie et principale raison pour laquelle je ne me rendis pas chez les Frères fut que je désirais jouir enfin d’un peu de liberté et d’indépendance, essayer l’émancipation et le self-government. Je me flattais de pouvoir faire mon chemin tout seul en demeurant tout aussi sage et sérieux que par le passé ! Je sentais que la vocation de Frère n’était plus très bien accrochée en moi et je me disais : « Hum ! Après la guerre je verrai ce que je ferai si je ne suis pas mort. » Je dois dire, à ce propos (non pour m’excuser car je ne suis pas excusable mais parce que c’est la vérité), que les Frères n’avaient rien fait pour fortifier cette vocation qui commençait à chanceler. Je sentais que l’on n’avait pas confiance en moi ; que l’on avait l’air de me considérer plutôt comme un sujet gênant et presque indésirable. Si l’on m’avait témoigné de la confiance et de l’affection, si l’on m’eût réellement considéré comme un fils et un frère, certes ma vie aurait eu une autre direction et je pense que je serais demeuré dans le droit chemin. Depuis les premiers mois de caserne, à Corte, les Frères ne m’avaient plus envoyé un sou. Seul mon frère aîné m’avait envoyé deux ou trois pièces de cent sous.

Pendant mon mois de convalescence, au village natal, mes parents non plus ne m’avaient pas encouragé à persévérer et mon frère aîné m’écrivait à mon retour à Marseille : « J’espère bien qu’après la guerre tu ne retourneras pas chez les Frères. »

Cependant je demeurais en relation avec les Supérieurs et l’on me faisait parvenir régulièrement des feuilles imprimées tout spécialement pour les “Frères soldats” et qui contenaient des indications, des nouvelles des confrères, de bons conseils et de pieuses méditations. Je ne les lisais pas tous les jours. J’aimais à écrire à mon ancien Directeur de Noviciat, mais quand cela allait mal chez moi et en moi je restais silencieux durant de longues périodes et je paraissais l’avoir oublié.

J’avais mon cousin germain[1] qui servait à Marseille ; j’allais souvent le voir et parfois nous sortions ensemble en ville ; nous faisions quelques promenades ou bien nous nous installions dans un café pour y causer ou bien écrire nos lettres. J’y avais aussi deux autres petits cousins[2] et, un Dimanche, nous nous rencontrâmes quatre Vergne sur le Vieux Port. Mon cher ami Vidal vint bientôt m’y rejoindre. Après avoir été blessé le même jour en Champagne, nous nous étions rencontrés à Lyon et nous nous retrouvions à Marseille.

J’ai déjà parlé de deux de mes anciens camarades de l’École du village natal qui avaient fait des études de médecine et qui étaient mobilisés en qualité d’aides-majors[3]. Le plus jeune était venu au Camp de Carpiagne pour m’y rencontrer alors que mon régiment était déjà parti.

L’aîné se trouvait, au début de l’année 1916, en même temps que moi, à Marseille à la Caserne Saint-Charles du 141e d’Infanterie. J’allais quelquefois passer la veillée avec lui dans les locaux affectés aux services de l’infirmerie. Je me rappelle qu’il me montrait des collections de clichés radiographiques et, parmi ceux-ci, les déformations effroyables que causait la syphilis chez les malheureux qui en étaient atteints et parvenus au dernier stade de ce mal ; il me citait le chiffre des personnes contaminées dans la ville de Marseille, il était considérable et tout cela me donnait le frisson.

Parfois il m’invitait à dîner avec lui le soir et m’emmenait dans un grand restaurant, ou bien nous allions prendre une bonne chope de bière dans une belle brasserie située dans l’allée des Capucins.

Lorsque je passais à la visite chaque semaine, j’avais soin d’aller vers lui et non vers l’autre médecin. À chaque fois il me donnait « surseoir » bien que ma petite blessure fût depuis longtemps guérie et cicatrisée ; il voulait me donner le temps de me reposer et de reprendre des forces pour remonter au front. Et j’en étais bien content, je ne demandai jamais à repartir volontairement au front ; mon courage et mon énergie n’allaient pas jusque là, et je profitai tranquillement des circonstances pour demeurer plus longtemps à Marseille.

Mais à la fin du mois de Février 1916 les choses commencèrent à aller mal avec la formidable offensive allemande sur Verdun. Aussi mon ami, l’aide-major, me dit à l’oreille qu’il ne me mettrait plus « surseoir » car le colonel du 141e aurait donné l’ordre de faire partir tous les hommes valides qui se trouvaient au dépôt. Beaucoup même n’étaient pas entièrement guéris de leurs blessures et ils durent partir.

Mon ami me dit que, toutefois, je ne repartirais pas de suite sur le front et que l’on m’enverrait passer quinze jours ou trois semaines à Gémenos, en pleine campagne, dans la direction de Toulon et à quelques kilomètres de Marseille.

Je quittai donc Marseille pour Gémenos en compagnie de mon ami Vidal et notre amitié mutuelle se resserra davantage. Nous étions toujours ensemble et inséparables.

Rien ne ressemblait moins à une caserne que notre cantonnement dans le village de Gémenos. Nous y avions une nourriture propre et excellente et une liberté presque complète. Nos exercices militaires consistaient en promenades que nous faisions à volonté dans les bois où nous pratiquions la chasse aux escargots et la cueillette des petites asperges sauvages. C’était vraiment un bon repos et une sorte de gentille villégiature que nous avions à Gémenos et j’en ai gardé un bon souvenir.

Après trois semaines de ce repos on nous envoyait à Aubagne pour y faire de l’entraînement dur et ferme. Marches, tous les jours ; cette fois-ci on se préparait à aller revoir les camarades boches.

Le jour du Jeudi-Saint[4] on nous avait donné quartier libre et j’en avais profité pour sauter dans le tramway et redescendre à Marseille. Pendant que j’étais à Marseille j’appris que l’on avait “sonné la générale” à Aubagne et que l’on partait tous pour Verdun. Je revins en hâte à Aubagne et, en effet, tout le monde y mettait sac au dos pour être transporté à la Caserne Saint-Charles, à Marseille.

Avec mon ami Vidal nous obtînmes la permission de la nuit et nous décidâmes d’aller de grand matin entendre une messe le lendemain à N.-D. de la Garde. Pour cela, nous louâmes une chambre pour la nuit et nous priâmes l’hôtesse de nous réveiller dès 4h du matin car on nous avait assuré qu’il y avait des messes à partir de 5h à N.-D. de la Garde et nous ne voulions pas partir sans nous mettre en règle avec Dieu et notre conscience. Oui, mais nous n’avions pas bien réfléchi : lorsque nous fûmes arrivés à N.-D. de la Garde, après avoir grimpé à pied, de grand matin, nous trouvâmes les portes fermées et personne sauf un vieux bedeau qui nous dit : « Il n’y a pas de messe aujourd’hui, c’est Vendredi-Saint. » Honteux et confus… nous redescendîmes.

Mon ami Vidal se lamentait de passer la fête de Pâques dans d’aussi tristes conditions et me racontait comment il l’avait passée saintement et joyeusement, l’année précédente, à Montagnac chez ses parents.

Enfin le train s’arrêta à Bar-le-Duc où nous descendîmes, puis nous nous réembarquâmes sur un petit train qui devait nous amener dans le secteur de Verdun.

[1] Émile Vergne, cousin germain de Jean, tailleur, époux de Clémence Couix, domicilié dans la Grande Rue.

[2] L’un cafetier à N.-D.-d’Ay, l’autre de Ceintres (Cheminas).

[3] Gaston et Louis Léorat, fils d’Adrien et Clémence Léorat, cultivateurs aux Bois.

[4] 20 avril 1916

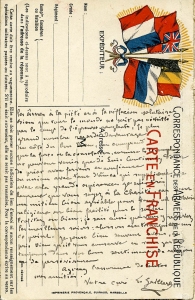

Correspondance

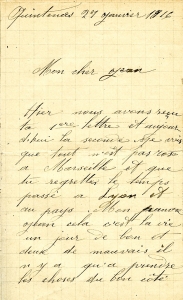

26 Janvier 1916, À mes parents

Tout ne va pas trop mal. On m’a retiré ma capote bleu-horizon du 415e et l’on m’en a remis une autre aux écussons du 141e.

Mon adresse actuelle : 27e Cie du 141e R.I., Casernement de la Faculté. C’est la Cie des évacués de l’hôpital rentrant au Dépôt. La plupart viennent du 415e. Nous ne savons pas à quel régiment nous serons versés ensuite.

La visite médicale se passe tous les Vendredis. Après chaque visite les plus valides sont dirigés vers d’autres Cies du 141e soit à Gémenos, soit à Aubagne.

Après quelque temps de repos et de réentrainement les hommes dispos partent en détachement de renfort pour le 415e, le 141e, ou le 341e sur le front. Il est possible que Dimanche ou Lundi prochain je ne sois plus au casernement de la Faculté. Je dirai au vaguemestre de me faire suivre la correspondance. Je ne sais pas si je pourrai rencontrer Gaston Léorat. Il doit être à St-Charles avec ceux de la classe 1917.

Deux Lieutenants de ma Cie du 415e sont instructeurs de la classe 1917 à St-Charles.

J’ai bien fait de prendre un peu de temps à mon arrivée le lundi pour voir Émile[1] car maintenant je suis de garde depuis hier et je n’ai pu sortir le soir. Nous ne sommes pas nombreux ce qui fait que presque tous les jours nous sommes de service, de patrouille en ville, de garde, de piquet.

Les troupiers Marseillais sont assez peu raisonnables et scrupuleux. Ils ne se contentent pas d’aller chez eux tous les jours. Ils s’absentent pour des jours entiers et se font mettre en prison ce qui diminue l’effectif disponible et oblige à fournir une garde plus fréquente et plus nombreuse. Je n’aime pas beaucoup les Marseillais ni Marseille. Il y a des quartiers sales et dégoûtants, cosmopolites où le vice s’étale, où la violence règne. Je ne dis cela qu’à vous seuls et je me garde de généraliser. Il y a de bonnes et braves gens partout.

[1] Cousin germain de Jean, tailleur, époux de Clémence Couix, domicilié dans la Grande Rue.

27 Janvier 1916, lettre de ma mère

27 Janvier 1916, À mes Parents

Ça va mieux. On recommence à s’y faire à cette vie. J’ai quitté la garde hier matin à 10h et je l’ai reprise ce matin à la même heure.

Aujourd’hui je l’ai prise à la Caserne St-Charles. Je me trouvais ce matin près de l’Infirmerie devant un haut mur et ma mission était d’empêcher que ce mur fut escaladé par ceux qui désirent s’échapper clandestinement pour aller en ville. J’ai aperçu et reconnu Gaston Léorat qui montait l’escalier conduisant à l’Infirmerie. Après avoir été relevé de ma garde je suis entré à l’Infirmerie où je l’ai rencontré. Mais il était occupé et nous n’avons pu échanger que quelques mots. Hier j’ai passé quelques heures avec Émile. Il partait à la corvée et je l’ai accompagné.

J’ai touché mes indemnités pour 7 jours de permission à la maison ; elles s’élèvent à 10 francs 65.

Demain Vendredi je dois aller passer à la visite à St-Charles. J’ai retrouvé de nombreux camarades de la 11e Cie du 415e. Je n’ai rien reçu de la Demi-Lune. J’ai écrit de nouveau pour demander que l’on me fasse suivre mon courrier. Il ne fait pas froid à Marseille mais je ne trouve pas cette ville agréable.

En ce moment on a ici toutes sortes de soldats : des Serbes, des Hindous, des Anglais, des Annamites, des Tonkinois et même des Chinois qui sont habillés comme nous.

28 Janvier 1916, À mes Parents

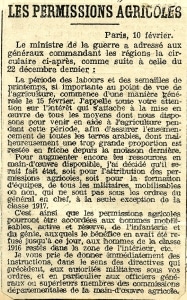

Je viens de voir Gaston Léorat qui m’affirme que l’on accorde des permissions agricoles de 15 jours pour la taille de la vigne. Il faut pour cela un certificat du Maire indiquant que l’on a besoin d’aide pour des travaux agricoles et spécialement pour la taille de la vigne.

28 Janvier 1916, lettre de mon camarade d’Ambulance Jean Despains

Il a reçu ma lettre ce matin et s’empresse de me faire suivre mon courrier. Il y a 5 lettres dont une qui est parvenue ouverte à l’Ambulance. Ils les avaient déposées à la cuisine.

Madame Garnier n’est plus à l’Ambulance, elle est partie à Nice et elle n’a pas dû recevoir ma lettre. Ces lettres sont arrivées le lendemain de mon départ de la Demi-Lune.

Ses plaies sont fermées et il pense partir bientôt.

Amitiés de sa femme et de lui-même.

30 Janvier 1916, lettre de mon frère

Le retour à la caserne ne peut être agréable après ces mois de repos.

Clémence se fait du mauvais sang pour son Mile qui est malade et qu’on ne veut pas reconnaître. Elle pense même qu’il ne lui dit pas toute la vérité.

Il me parle de son conscrit Gaston Léorat qui n’est pas fier et à qui je peux parler.

Il m’envoie les photos tirées avant mon départ. Il trouve que dans le groupe familial Louise pose admirablement.

Il me fait suivre « tout un tas de lettres » qu’on a fait suivre de la Demi-Lune. Mais celle qui contenait le mandat porte la mention : « Parvenue ouverte à la Demi-Lune ». Il pense qu’il est peu probable qu’elle ait été ouverte ailleurs qu’à l’Ambulance. En tout cas il ne mettrait jamais de billets dans une lettre. Un mandat c’est beaucoup plus sûr.

Papa a ouvert toutes mes lettres. Lui, me dit-il, ne l’aurait pas voulu. Elles ne contenaient aucun secret.

Juillat[2] (“Piston”) est en permission. Il est sur le front en Meurthe-et-Moselle.

[2] Au moins quatre Juillat sont mobilisés au village. Deux mourront en 1916, dont un en Meurthe-et-Moselle.

1er Février 1916, réponse de Mme Chatanay qui remplace Mme Garnier (en séjour dans le Midi) à la direction de l’Ambulance de la Demi-Lune, à la lettre de mon père.

Elle a fait suivre à Montjoux les lettres qui m’avaient été adressées à la Demi-Lune.

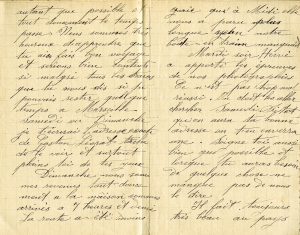

1er Février 1916, À mes Parents

Étant de garde avant-hier à la Caserne St-Charles j’ai reçu de vos nouvelles pour la première fois depuis que je suis à Marseille. La lettre de Maman m’a fait grand plaisir.

Le soir, de nouveau de garde près de l’Infirmerie, j’ai vu Gaston Léorat et nous avons causé ensemble pendant près d’une heure. Ma garde étant terminée hier à 10h j’ai pu aller à la messe. Ensuite je suis allé rejoindre Émile du côté de Longchamp. Nous nous sommes trouvés quatre Vergne tous cousins : Vergne de N.-D.-d’Ay, le Cafetier, Vergne de Ceintres, Émile et moi. Nous nous sommes promenés ensemble en causant pendant tout l’après-midi du Dimanche. Nous avons rencontré ensuite un soldat de St-Jeure-d’Ay[3]. C’est paraît-il le gendre de Buisson de Deschaux. Nous nous sommes séparés à la tombée de la nuit. Je suis allé avec Émile et je lui ai aidé à porter la soupe jusqu’à l’hôpital Lodi.

Après cela nous nous sommes mis à la recherche de Pascal[4] et nous avons eu la chance de le trouver. En voilà un qui se porte bien et qui ne se fait pas de bile. Il est vrai qu’il n’a presque rien à faire et qu’il a beaucoup de liberté. Nous sommes sortis le soir tous les trois ensemble.

D’après ce que m’a dit Gaston Léorat, je pense que je pourrai obtenir une permission agricole de 15 jours.

Il paraît que dans ma compagnie du 415e des grades ont été donnés à beaucoup ainsi que des croix de guerre. À ceux qui s’en sont tirés indemnes, bien entendu, et qui sont toujours sur le front. Les sergents ont été promus adjudants ou ss-lieutenants et la plupart des caporaux sont passés sergents.

Je ne pense pas que les manifestations seront plus importantes demain. Cafés et bars resteront fermés et la troupe se tient prête. Consigne de quartier pour aujourd’hui et demain.

Deux escadrons de Chasseurs d’Afrique sont venus camper avec leurs chevaux dans la cour de la caserne, prêts à intervenir. On dit que, pour aujourd’hui, ce sont les discussions, demain les manifestations.

[3] Émile Gustave Roche, cultivateur à St-Jeure-d’Ay, époux de Marie Philomène Louise Buisson, du Petit-Chizaret.

[4] Probablement Paul Pascal, de la classe 1916, cultivateur aux Billes (près de Tartara).

1er Février 1916, carte de Pierre Ollier

Il a été heureux de recevoir de mes nouvelles et de me savoir en bonne santé. Il va fort bien lui aussi. Il dit que je suis un « veinard » d’avoir passé à la visite de Gaston Léorat qui est Major et de lui souhaiter le bonjour de sa part si je le revois.

Ollier Jean-Pierre, Canonnier Conducteur au 114e Rgt d’Artillerie lourde attelée, 12e Batterie de 155 C.T.R., Secteur 180

2 Février 1916, À mon frère

J’ai bien reçu ta lettre avec les photos. Celle du groupe familial est assez bien réussie mais pas très nette. Il n’y en a qu’un seul qui n’est pas très bien, c’est moi. Je lève trop la tête et manque de naturel. Les petites photos d’identité sont bien. Tu es mieux que moi.

Je n’ai pas vu Émile depuis Dimanche dernier. Le Quartier a été consigné lundi et mardi et il l’est encore aujourd’hui mercredi. J’ai vu Gaston Léorat ce soir et lui ai montré les photos. Il est très connu des soldats ; il passe la visite à lui seul, chaque matin. Le travail ne lui manque pas.

Je ne suis pas surpris que la lettre contenant un billet ait été ouverte. À la lumière et par transparence on a dû apercevoir le billet et il est bien évident que c’est un des mes ex-camarades qui a ouvert la lettre pour s’en emparer. Dans le nombre il y en a toujours qui sont peu honnêtes et peu scrupuleux. Je n’écrirai plus à aucun de ces camarades de l’Ambulance. Je ne veux pas me plaindre de la chose. Cela n’en vaut pas la peine. Si j’écris à quelqu’un à l’Ambulance ce sera à une infirmière et je ne lui parlerai même pas de cette lettre ouverte.

Il m’est indifférent que Papa ait ouvert les lettres qui m’étaient adressées. Elles ne contenaient rien de secret.

Je ne me suis pas engagé dans l’Institut des Frères jusqu’à présent puisque je n’ai prononcé encore aucun vœu. J’étais catalogué : Novice employé – Employé à la menuiserie, à la peinture et autres travaux manuels.

J’avais suivi quelques mois de cours d’enseignement général (4 mois) à Talence, en 1914, puis pendant un mois à Marseille, avant d’avoir reçu ma feuille de route pour le Régiment. Je ne suis en mauvais intelligence avec personne chez les Frères. Je verrai bien après la guerre ce que je devrai faire. Si je dois m’engager à l’essai ou non. Si je quitte ce sera dans de bonnes conditions et sans me fâcher avec personne.

Maintenant je suis libre de ma personne pour ce qui touche à ces choses. Tu peux montrer ma lettre aux parents si tu veux puisqu’à présent ils savent ce qu’il en est.

Je pense que tu ne seras pas pris à ton 9e conseil de révision. Si tu es pris tu as tout ce qu’il faut, tu es qualifié pour être employé dans la mécanique et la métallurgie !

Clémence n’a aucune raison de se faire de la bile pour Émile. Il ne va pas mal ; il va bien mieux que le jour de mon arrivée à Marseille. Bien sûr qu’il regrette Privas car au 61e il avait trouvé le filon, il avait de la veine. Ici il y a un peu plus d’ennuis, il est moins tranquille.

La consigne du quartier est levée, les cafés sont ouverts ; on pourra de nouveau sortir en ville.

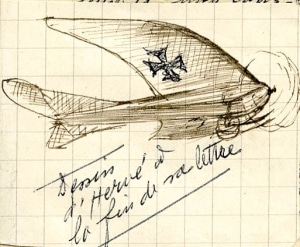

3 Février 1916, À mon frère

Je viens de finir ma garde. Ce soir, à 5h, je pourrai sortir en ville et je verrai Émile. J’ai retrouvé un camarade de la 11e Cie du 415e. C’est un nommé Valentin Jean. Son frère était engagé dans l’Aviation, un an avant la guerre. Il était mécanicien de Pégoud[5]. Il m’a montré plusieurs photos où l’on voit son frère à côté d’un appareil, une notamment où il se trouve à côté de Pégoud qui, à cette époque-là, était sergent.

On s’est réhabitué à la vie de caserne. Tout va bien

141e R.I., 27e Cie, 3e Escouade

[5] Adolphe Pégoud, célèbre aviateur isérois, abattu le 31 août 1915 par un équipage allemand qui revint, le 6 septembre, sur le lieu du combat pour y lancer une couronne de lauriers portant l’inscription « À Pégoud, mort en héros pour sa Patrie ».

4 Février 1916, À mes Parents

J’ai bien reçu le certificat que je vous avais demandé. Léorat m’avait dit que je pourrais obtenir une permission agricole mais je ne suis pas sûr que cela réussisse. On ne les accorde plus aussi facilement maintenant. Je vais néanmoins tenter ma chance.

J’ai vu Émile hier. On est obligé de prendre la garde tous les deux jours. Depuis 10 jours que je suis ici j’ai pris cinq fois la garde. Mais, à part la garde, nous n’avons rien à faire. J’ai rencontré dans ma Cie un nommé Esson Marius qui est d’Annonay. Il est caporal à la 27e Cie.

J’ai reçu une carte de Clémence et une lettre de P. Ollier. Il ne fait pas froid à Marseille. Je vais vous renvoyer mon chandail. Notre cousin Vergne de N.-D.-d’Ay vient d’être réformé. Il est reparti de suite et doit être chez lui en ce moment. Cependant il faut des hommes pour remplacer ceux qui sont disparus. Il faut vraiment être estropié, boiteux, borgne, etc. pour être versé dans l’auxiliaire et il faut être vraiment bien malade pour être réformé.

Dans nos dépôts de la biffe on voit arriver des artilleurs, des cuirassiers, des marins, des zouaves, etc… Il faut de tout pour faire un régiment de biffins[6].

[6] Soldats de l’armée de terre à qui on reprochait d’être vêtus comme des chiffonniers (la biffe désignant au XIXe siècle un chiffon)

5 février 1916, lettre de mon frère

Il a bien reçu ma lettre et mes cartes. Il est content que je puisse voir Léorat et que cette fameuse grève des débitants marseillais ait été assez calme. « Chaque fois que nous voyons Clémence, elle nous demande si tu as écrit et si tu as vu Émile. S’il manque un seul jour d’écrire elle est perdue. Il n’est cependant pas en danger. Que serait-ce s’il était au front ? »

Il se pourrait bien qu’il soit pris au prochain conseil et comme je le lui ai dit il devrait commencer à s’occuper de prévoir pour obtenir une affectation qui convienne à ses aptitudes. Il serait trop heureux s’il pouvait obtenir un poste comme celui de ce Valentin de La Louvesc qui était mécanicien de Pégoud.

6 février 1916, lettre de mon père

Il espère que je pourrai obtenir la permission dont j’ai parlé. Il a gelé la nuit dernière mais le temps est clair et le soleil brillant.

On a enterré le vieux père Bouchet[7].

[7] Beau-père de Pierre Cécillon, maçon dans la Grande rue.

8 février 1916, carte de Pierre Ollier

Réponse à ma carte du 3. Il ne fait pas chaud là où il est.

Bonjour à donner de sa part à G. Léorat et à E. Vergne.

8 février 1916, À mes Parents

De garde à la rue Grignan mais rien à faire jusqu’à ce soir. Nous sommes une quarantaine d’hommes et devons fournir quatre patrouilles en ville de 10 hommes chacune. Je serai de la 4e patrouille qui se fera pendant la nuit.

J’ai reçu la carte d’Hervé et une lettre de Jeanne qui me dit qu’elle a bien reçu les photos qu’Hervé leur a envoyées. En ce qui me concerne je suis heureux d’avoir sur moi la photo des miens. Il est certain que je la sortirai souvent pour la regarder.

Gaston Léorat m’a établi mon titre de permission bien en règle Dimanche dernier. Je l’ai présenté au Capitaine de ma Cie mais il a refusé de la signer en disant que j’étais trop jeune et qu’il fallait être d’une classe antérieure à 1906 pour y avoir droit. Je pensais y avoir droit car j’avais été déclaré inapte pour un mois. La première circulaire du Ministre de la Guerre ne fixait pas d’âge mais il en est paru une autre que je ne connais pas. Je tâcherai d’en avoir connaissance.

J’ai vu Émile Dimanche et j’ai passé l’après-midi avec lui dans sa caserne car ils étaient tous consignés au quartier. Je suis allé avec lui porter la soupe vers 5h à l’Hôpital Lodi puis nous avons dîné ensemble.

Ils ont encore moins de liberté que nous ces braves territoriaux. Ils ont beaucoup de corvées à fournir de jour et de nuit. Ce sont eux qui chargent sur les bateaux les vivres et les munitions pour Salonique. Chez nous pas de corvées mais beaucoup de garde.

Merci à Hervé de m’avoir envoyé La Gazette d’Annonay.

9 février 1916, lettre de mon camarade Vidal Joseph de Montagnac (Hérault)

Il a obtenu un mois de convalescence qu’il passe dans son village avec ses parents.

La lettre que je lui ai adressée lui a été renvoyée de l’Hôpital Ozanam. Son mois de convalescence écoulé, il viendra me rejoindre à Marseille.

9 Février 1916, À mon frère

J’ai quitté la garde ce matin à 10h. En quittant la garde j’ai vu Léorat et nous avons causé un petit moment. G. Léorat est très connu de tous ici et on le trouve très gentil.

Je t’écris de la caserne d’Émile où j’attends son retour car il était parti pour porter la soupe à l’Hôpital Lodi. C’est sa propre paillasse qui me sert de pupitre.

Il vient de faire un peu plus froid ici aussi me suis-je un peu enrhumé. Hier j’ai été de patrouille en ville pendant la nuit. J’ignore pourquoi l’on fait ces patrouilles pendant le jour. Pendant la nuit je comprends qu’on les fasse pour veiller au maintien de l’ordre dans les mauvaises rues. Pendant le jour je ne vois pas leur utilité, surtout que l’on ne passe pas dans les mauvaises rues mais plutôt dans les grandes. Alors, entre nous, nous disons que c’est 1° pour occuper les troupiers, pour les promener, 2° pour montrer aux gens qu’il y a encore des soldats armés pour réprimer les manifestations intempestives.

J’ai vu des prisonniers boches qui travaillaient au Vieux Port. Je les ai vus se reposant et cassant tranquillement la croûte.

Il y a de pauvres gens à Marseille qui semblent crever de faim. Quand vient l’heure de la soupe au casernement des Facultés nous voyons des centaines de malheureuses entourées de leurs pauvres gosses qui se pressent devant la porte. Elles se disputent les restes des soldats et se plaignent qu’il n’y en a pas pour tous. Un jour que je leur portais un plat de rata, j’ai cru qu’elles allaient m’assommer à coups de gamelles. À peine arrivé devant elles en tenant mon plat des deux mains, une centaine de gamelles et de marmites se précipitaient sous mon nez. Sans le secours de mes camarades il m’eût été absolument impossible de faire une pareille distribution. Pour obtenir un morceau de pain nous avons facilement vingt gosses qui nous tirent par notre capote. Cela fait vraiment mal au cœur de les entendre crier à qui mieux mieux : « À moi ! À moi ! Militaire, à moi ! »

9 février 1916, lettre de Marius Seux

Il a reçu ma carte la veille. Il va bien.

À son retour de permission il a trouvé son régiment en tranchées mais ça ne barde pas trop.

Il me demande de bien donner le bonjour de sa part à Gaston Léorat et aux autres pays que je vois.

Encore huit jours où ils sont puis ils vont partir ailleurs.

10 Février 1916, À mes Parents

Il y a de nouvelles dispositions pour pouvoir obtenir une permission agricole. Le certificat doit être visé par le Maire et par le Préfet. Il y avait eu, paraît-il, des abus et c’étaient des commerçants qui avaient le plus profité de ces permissions agricoles.

J’ai vu Léorat ce soir.

11 février 1916, lettre de mon père

Il m’envoie une coupure du journal à propos des permissions agricoles. Il pense que je pourrai en obtenir une.

Auguste Faurie, de retour du front, est venu les voir. Il se rend à Aix et Tarascon pour y être désarmé car il est mobilisé dans une unité de guerre en qualité de tourneur sur métaux.

17 Février 1916, À mes Parents

Le certificat a été visé par Léorat mais je ne l’ai pas encore présenté au Capitaine de ma Cie. Quinze jours avant mon arrivée au dépôt, ces permissions étaient accordées à tous et tous avaient obtenu 15 jours. Maintenant on n’en accorde presque plus. Ce sont les Commandants de Compagnies qui exigent eux-mêmes que les certificats soient visés du Préfet.

Lundi Gaston Léorat m’a invité à dîner en ville avec lui. En le quittant je suis allé voir Émile qui était de piquet au quai de Arenc. Sa compagnie était là pour toute la semaine. Ils couchent sous les hangars. Émile était au hangar N° 7. J’ai retrouvé un nommé Gaillard d’Éclassan qui avait été blessé à côté de moi au soir du 25 Septembre d’une balle dans le ventre. Ce furent trois prisonniers boches qui l’emportèrent vers l’arrière dans une simple toile de tente. Je le croyais mort de cette blessure. Il va bien. Il a eu son mois de convalescence et avait rejoint le dépôt avant moi. Il a obtenu une permission agricole de 15 jours.

J’ai rencontré aussi Panaye des Thieux, commune d’Ardoix[8]. Ce n’est pas le même que celui que j’avais rencontré à la Charité. Mais tous les deux étaient à la 8e Cie du 415e mais l’autre était natif de Sécheras près de Sarras et Caporal.

[8] De nos jours, pas de lieu-dit Les Thieux. Erreur de Jean ? Létieux, commune de Saint-Jeure-d’Ay ?

22 Février 1916, À mes Parents

La permission agricole est systématiquement refusée à tous ceux qui présentent un certificat non visé par le Préfet.

J’ai vu Émile Dimanche. Toute sa Cie a été de piquet la semaine entière. Revenus à leur cantonnement ils comptaient pouvoir sortir en ville dans l’après-midi du Dimanche mais ils ont eu consigne de quartier pour toute la journée. Ces pauvres poilus de la Territoriale presque tous pères de famille n’étaient pas contents. Ils ont dû passer toute la journée dans une cour d’école comme des prisonniers. Ceux qui ont essayé de sortir ont été arrêtés à la porte. Nous avons, nous autres, un peu plus de liberté. J’ai passé mon après-midi à tenir compagnie à Émile avec notre cousin Jean Vergne de Ceintres. Nous avons bu ensemble un litre de vin en bavardant pour chasser l’ennui.

Ce soir nous avons assisté à une remise de décoration : légion d’Honneur à de nombreux officiers, médaille militaire et croix de guerre à beaucoup de soldats. Un enfant de 3 ans a reçu la croix de guerre de son père, un lieutenant tombé au Champ d’Honneur. C’était fort émouvant. Deux généraux présidaient la cérémonie.

Je viens de voir Gaston Léorat ce soir.

25 Février 1916, À mes Parents

Maintenant je ne compte guère pouvoir obtenir cette permission agricole. Il paraît que ça chauffe dur en ce moment du côté de Verdun. Ce n’est qu’un début ; il faut s’attendre aux plus terribles attaques dès le printemps. C’est inévitable avec les armes nouvelles et plus nombreuses et avec l’expérience acquise. Plus la guerre se prolongera, plus les attaques seront violentes et étendues.

Ce soir nous avons accompagné à sa dernière demeure un Colonel Serbe mort à l’Hôpital de Lodi des suites de ses blessures. C’était une imposante cérémonie funèbre, d’autant plus qu’elle était à la fois du type serbe et français. Les curieux, en foule compacte, obstruaient partout notre marche.

Je ne compte pas demeurer à Marseille plus de quinze jours. Il est probable que je partirai ensuite pour Gémenos et pour Aubagne.

Note de Jean Vergne : Permission agricole de 15 jours m’a finalement été accordée.

8 Mars 1916, lettre de Jeanne Persoud, adressée à Montjoux

Elle a bien reçu ma lettre du 2 mars et ne s’attendait pas à ce que je fusse à la maison. Elle a eu des nouvelles de Voulouzan et de Marius Seux.

16 Mars 1916, À mes Parents

De retour à Marseille je suis allé voir Émile et lui ai remis le paquet qui lui était destiné. Il était près de minuit et il dormait.

Je ne suis pas le seul à avoir reçu un télégramme me rappelant immédiatement au dépôt. C’est le cas de tous ceux du 141e qui étaient en permission sans exception. J’ai eu de la chance de n’avoir reçu ce télégramme qu’à l’expiration de ma permission et beaucoup de mes camarades me l’ont dit. Beaucoup l’ont reçu après deux ou trois jours passés chez eux. D’autres qui arrivaient à la gare pour partir ont été ramenés à leur cantonnement et on leur a retiré leur titre de permission. J’ignore quelle a été la cause de ce retrait de toutes les permissions.

Je venais de déposer mon titre de permission au bureau pour être marqué rentrant et je me disposais à sortir en ville lorsqu’un sergent m’a dit qu’il ne m’avait pas vu depuis quinze jours et que, puisque je rentrais de permission c’était bien à mon tour de prendre la garde. Il ne m’y obligeait pas expressément mais m’invitait simplement à lui faire ce plaisir car, disait-il, il ne savait où prendre des hommes pour la garde et que, d’autre part, en la prenant aujourd’hui je serais libre le Dimanche. Je suis à la rue Grignan, du côté de N.-D. de la Garde. On a encore changé notre brave Capitaine. L’effectif de notre Cie est de plus en plus réduit. J’ai retrouvé un camarade de la Demi-Lune qui est venu me rejoindre ici.

Un petit peu de cafard mais moins que la dernière fois.

18 Mars 1916, À mes Parents

On se ressent par ici de ce qui se passe à Verdun en ce moment. On fait partir des hommes en masse. Je ne resterai pas au dépôt aussi longtemps que je le pensais.

On envoie du renfort au 415e qui aurait, paraît-il, contre-attaqué à Verdun. On en envoie aussi du 149e qui a son dépôt à Épinal. Aujourd’hui cent hommes du 141e se trouvent prêts à partir pour le 149e.

J’ai vu Léorat et Émile. Émile pense pouvoir se débrouiller pour venir à Lyon. Ce serait bien plus près de chez lui. Il est maintenant au même casernement que moi, à la Faculté.

Ce matin j’étais à la Caserne d’Aurelle, au Fort St Nicolas. J’ai assisté à la dégradation de deux soldats de la Coloniale. Ils étaient vêtus de noir et coiffés d’un képi dont la visière avait au moins 30 cm de longueur. L’un était condamné à 10 ans de travaux publics pour ivresse et insulte à un factionnaire ; l’autre à deux ans pour avoir favorisé une désertion à l’intérieur. Ils avaient l’air de se ficher de tout, tous les deux.

20 Mars 1916, À mes Parents

Hier soir je suis allé rejoindre Émile au Fort St Jean où il était de planton. Nous sommes montés à N.-D. de la Garde. Le soir, nous nous sommes retrouvés au Café de l’Indépendance près de la Faculté et de la Gare. C’est le rendez-vous des Ardéchois.

Nous buvions un verre en jouant aux dames. Devant nous, une table était occupée par des troupiers qui étaient tous de Vocance. L’un d’eux me fixait et semblait me reconnaître. Sa tête ne m’était pas inconnue mais je me demandais en quel endroit avais-je bien pu le rencontrer.

Je l’avais connu à Rivalta, en Italie ; nous étions d’anciens amis. Il est natif de Vocance. Nous avons été très contents de nous retrouver. Je ne l’avais pas revu depuis le printemps de 1914.

20 Mars 1916, lettre de mon père

Tout le monde va bien. Il me dit qu’il était bien triste le soir de mon départ car, à partir de maintenant, il ne sait plus quand est-ce qu’il me reverra.

21 Mars 1916, À mes Parents

Tout va bien.

Aujourd’hui nous avons eu prise d’armes pour une remise de décorations par le Général Commandant la 15e Région. Quelques officiers ont été décorés de la légion d’Honneur et quelques troupiers de la Croix de Guerre. Ensuite des civils, vieillards et femmes et petit enfant de 5 ans, sont venus se ranger devant le Général qui a fait l’appel de quelques héros tombés au Champ d’Honneur et déclaré qu’en leur absence la Croix de Guerre qu’ils avaient méritée revenait de droits à leurs parents : femme, père ou enfant. Le petit gosse paraissait tout fier en voyant le général épingler sur sa petite poitrine cette croix que son papa avait bien gagnée. Chacun se sent ému en de telles circonstances.

J’ai vu Gaston Léorat hier soir. Il m’a dit qu’il comptait aller en permission à la fin du mois, Dimanche prochain peut-être.

Je pense partir pour Gémenos la semaine prochaine.

23 Mars 1916, À mes Parents

Tout va bien. Hier soir, Émile et moi, nous sommes allés au cinéma. Aujourd’hui j’ai repris la garde à St Charles.

Ça barde du côté de Verdun. Des renforts sont demandés constamment. Il faut des hommes pour la fournaise.

Si les Boches prenaient Verdun la guerre pourrait se prolonger longtemps encore mais il est bien à peu près certain qu’ils ne le prendront pas bien qu’ils cherchent à l’encercler. Les Boches avaient bien compté prendre Verdun et ils y mettaient le prix pour cela. Ils pensaient produire un gros effet psychologique sur leurs alliés, sur les neutres et sur nous-mêmes. Ils pensaient provoquer chez nous un affaissement moral. S’ils restent en échec devant Verdun ce gros effet psychologique jouera contre eux et en notre faveur.

Échec pour les Boches = Commencement de Victoire pour nous.

J’espère que la fin de la guerre est proche.

26 Mars 1916, À mes Parents

Je pars pour Gémenos Mardi prochain 28. Ne m’écrivez donc plus avant que je vous aie donné ma nouvelle adresse.

J’ai reçu la carte de Papa. J’ai vu G. Léorat, Émile et Pascal. Tout va bien.

29 Mars 1916, À mon frère

Je suis à Gémenos depuis hier soir. C’est un bon petit village où il ne me sera pas désagréable de passer une quinzaine de jours.

Mais je ne verrai plus Gaston Léorat, ni Émile. G. Léorat compte être en permission Dimanche prochain et je lui ai demandé de passer vous voir.

2 Avril 1916, lettre de mon frère

Il n’arrive pas à s’imaginer que je vais remonter bientôt sur le front. Il pense néanmoins que j’ai eu pas mal de chance jusqu’à présent. Beaucoup de mes camarades ou conscrits de Quintenas n’en ont pas eu autant. On dit que le jeune Buisson de L’Hautoire est mort et qu’il en est de même pour mon conscrit Juillat Ferdinand. On ne sait rien de quelques autres.

Il ne sait pas si Gaston Léorat est venu à la maison. Il ne l’a pas vu. Il a toujours bien du travail à faire chez Binet. Ils font 12 heures.

Il me dit qu’il n’aime pas beaucoup écrire mais que, par contre, il aime bien recevoir des lettres.

2 Avril 1916, lettre de Jeanne Persoud

Elle a bien reçu ma carte du 1er Avril. Elle a reçu des nouvelles de Marius Seux qui est toujours du côté de Verdun.

Elles vont bien.

3 Avril 1916, lettre de mon père

Ils ont eu la visite de Gaston Léorat. Il n’avait qu’une petite permission de 48h et néanmoins il a bien voulu monter jusqu’à Montjoux pour voir mes parents et leur donner de mes nouvelles, ce qui leur a bien fait plaisir. Ils l’ont bien remercié de tout ce qu’il a fait pour moi. C’est, me dit mon père, un charmant jeune homme qui fera son chemin. Je leur avais dit qu’on l’aimait beaucoup et mon père n’en est pas surpris, au contraire.

Il est en grand travail pour les vignes. Le beau temps est venu et la végétation est en éveil. Il y a beaucoup de travail à faire. Il me donne l’adresse actuelle d’Emma Mary (chez Me Bayle, notaire à La Frette (Isère)).

Marthe Rullière est venue passer quelques temps pour soigner sa mère malade qui va mieux en ce moment.

Il compte bien me revoir une fois avant que je parte à nouveau sur le front, ne serait-ce que pour 48h.

3 Avril 1916, À mes Parents

Je dois partir à Aubagne le 11 Avril. On dit ici qu’en arrivant à Aubagne on a déjà un pied dans la tranchée.

Je préférerai repartir au 415e mais on ne sait pas dans quel régiment on sera versé quand on part en renfort.

4 Avril 1916, À mon frère

Ici on ne fait rien. Mais, dans une huitaine de jours, ça va recommencer à barder : marches, exercices, tirs, manœuvres, etc.

Tirs au Lebel. À trois cents mètres j’ai mis trois balles en plein centre et deux en dehors sur cinq. On m’a dit que j’étais bon tireur. Deux seulement d’entre nous ont réussi à mettre leurs cinq balles en pleine cible.

En ce moment j’ai l’air d’un gros bleu parce que, tous les jours, je suis habillé tout de blanc. En effet, depuis deux ou trois jours, la tenue de treillis est en vigueur jusqu’à 5h du soir, heure où l’on a la liberté d’aller se balader où l’on veut. Je sors avec un de mes meilleurs copains de la 11e Cie du 415e sur le front. Blessé en même temps que moi le 26 Septembre, en Champagne, nous nous rencontrâmes dans les boyaux pleins de cadavres allemands, tous les deux sains et saufs. Nous couchons l’un près de l’autre, nous passons la journée ensemble en causant sans arrêt et, le soir, nous allons prendre une consommation ensemble et passons le temps de 6 à 8h en faisant de bonnes parties de dames, de jacquet ou en rédigeant notre petite correspondance. C’est d’ailleurs en sa compagnie que je t’écris cette petite lettre.

6 Avril 1916, À mes Parents

Je suis en bonne santé et toujours à Gémenos. Je suis passé à une visite aujourd’hui. Je pense que je suis ici pour une petite quinzaine encore. Le Major a vu que j’avais encore un tout petit bout d’éclat au côté mais il est inutile de l’extraire. Il est seulement dans la peau. Au cas où il se produirait une inflammation on me le retirerait.

Grosse pluie toute la journée d’aujourd’hui ; nous sommes restés dans nos chambres.

Dimanche dernier j’avais pensé descendre à Marseille pour rencontrer Émile mais j’ai dû prendre la garde au Poste de Police. J’ai fait 4h de garde en tout : de 10h du matin à midi et de 10h du soir à minuit.

Gémenos est un coin agréable, ombragé, au pied de montagnes rocheuses où les sources sont abondantes. Nous sommes disséminés parmi la population et les gens sont gais et aimables.

9 Avril 1916, lettre de mon frère

Il regrette de n’avoir pas vu Gaston Léorat lors de sa visite à nos parents.

La liste des victimes s’allonge toujours à Quintenas. Cette semaine est parvenue la nouvelle du décès (officiel) de “Touénou”, Antoine Misery à Brun.

Depuis quelques temps les Rullière n’ont plus de nouvelles de Pierre qui se trouvait dans la région de Verdun.

13 Avril 1916, À mes Parents

À présent je ne sais plus si je pourrai monter vous voir une dernière fois avant de repartir pour le front. Verdun devient le souci de nos chefs et il n’est guère possible de compter encore obtenir des permissions. Si toutefois je pouvais en obtenir une de 48h je partirais de Marseille par l’express de 5h jusqu’à Valence où je prendrais ensuite l’omnibus jusqu’à St-Vallier. De cette façon je pourrais être à Quintenas de bonne heure le Samedi. Je passerais avec vous les journées du 15 et du 16 et je repartirais le soir du Dimanche par le train de 5h du soir. Je serais rentré le Lundi matin pour me trouver au rassemblement.

On nous a lu un ordre du jour du 141e R.I.. Le 141e a été, paraît-il, presque entièrement anéanti. Un bataillon du 141e , un autre du 111e et une compagnie du 3e ayant reçu l’ordre de contre-attaquer entre Avaucourt et Aucourt ont été anéantis par le feu des mitrailleuses et des canons ennemis. Nos pertes, disait textuellement le rapport, ont été cruelles mais le courage et la bravoure de nos soldats a été sans égale ce qui les rend dignes d’être à présent classés parmi nos meilleures troupes.

Le Lieutenant-Colonel qui commandait, sur le front, le 141e a été tué dans l’affaire ainsi que de nombreux officiers. La 50e Brigade dont faisaient partie ces régiments ainsi que le 106e Territoriale ont été relevés du front pour leur permettre de se reconstituer à l’arrière.

Le rapport se terminait par quelques mots pour la pleine réhabilitation des Provençaux. N’était-il pas en effet stupide de penser que tous les Provençaux étaient des lâches parce que quelques régiments du XVe Corps avaient failli au début ? S’il y a eu faute elle était plus le fait des officiers que des hommes.

Ça barde, ça barde ! Je ne sais pas ce qu’il en adviendra de Verdun. J’imagine que nous allons prendre l’offensive sur quelque autre point pour détourner ailleurs les gigantesques efforts des Boches.

Je suis passé à la visite aujourd’hui et je dois partir pour Aubagne le 22 Avril. Cette fois c’est décidé.

Note de Jean Vergne : La permission de 48h a été accordée.

17 Avril 1916, À mes Parents

Le voyage de retour a été bon mais je n’ai pas vu la Cousine Louise Deygas en partant. J’ai marché assez vite et cependant je suis arrivé à St-Rambert juste pour ne pas manquer mon train. J’y ai rencontré un vieux copain de Vocance, Teyssier qui rentrait d’une permission agricole.

C’est demain Mardi que je descends à Aubagne. Mon vieux copain Vidal Joseph (de Montagnac, Hérault) y descend avec moi bien qu’il soit encore boiteux.

Cette nuit il a fait froid par ici ; il y avait de la gelée blanche ce matin. Encore quelques mois et nous nous reverrons tous : père, mère, frère et Louise et Clothilde.

17 Avril 1916, À mon frère

Ce matin, repos. Cet après-midi, tir, mais je n’ai pas été parmi les plus adroits. Ce soir nous avons “touché” le prêt.

Demain matin à 6h, musette, bidon, sac au dos nous partons. Tambours et clairons nous accompagneront. C’est te dire que ça commence à devenir plus sérieux et solennel.

C’est presque le départ pour le front. À ce propos, je suis en train de songer que c’est aujourd’hui un anniversaire pour moi. En effet c’était le 17 Avril de l’an dernier, à 9h du soir, que nous quittions le village de Caix pour nous rendre dans les tranchées de 2e ligne.

Je partais joyeux. Je pensais que cette fois-ci j’allais faire connaissance avec la guerre. Mes cartouchières étaient pleines, le sac lourd et le fusil encombrant. On traversa Rosières où nous vînmes cantonner par la suite.

Au fur et à mesure que nous avancions on voyait l’horizon s’illuminer. Tout d’abord on aurait cru qu’il s’agissait de ces éclairs que l’on voit aux soirs des grandes chaleurs. Puis nous distinguions assez nettement les tirs de salve des artilleurs français ou boches, quelques secondes après avoir vu les éclairs. Je me sentais un peu ému et pensif devant ce spectacle et ces bruits de tonnerre qui ne cessaient pas. J’avoue que j’avais le cœur gros en me disant que d’ici quelques heures j’allais me trouver au milieu des combats. J’étais un pauvre petit bleu et je ne m’étais pas fait une idée très exacte de ce que pouvait être la guerre à ce moment-là. Les fusées éclairantes qui montaient en traçant leurs trajectoires de feu et qui éclataient dans les nues en répandant une lumière abondante excitaient mon imagination. Mille idées et mille craintes bourdonnaient dans mon cerveau ahuri.

Je te l’avoue franchement, je me demandais si je n’étais pas en train de faire un rêve dramatique et invraisemblable. Je ne trouve pas de mots pour exprimer exactement mes impressions et mes sensations à ce moment-là. Lorsque nous arrivâmes à Méharicourt j’étais frappé par l’aspect d’abandon et de désolation de ce paysage nocturne, de ce village vide de tous ses habitants du temps de paix.

J’étais saisi par le contraste entre le bruit infernal et les lueurs de toutes sortes qui nous venaient du lointain pendant que régnait sur ce petit village un silence morne et funèbre. On était en marche, en marche funèbre et silencieuse. Nous passions comme des ombres le long de ces rues désertes. Nous nous approchions de plus en plus des lignes de tranchées. Une première fusillade se fit entendre et j’en fus impressionné.

Alors le Capitaine nous recommanda d’avancer dans le plus grand silence et surtout de ne plus fumer. Ordre nous fut donné d’approvisionner nos Lebel. Je me dis : « Ça y est, cette fois ça va commencer à chauffer. » Je respectais scrupuleusement la consigne du silence, à tel point que je prenais soin, à chaque pas, de bien lever le pied par crainte de heurter des pierres ou quelques débris de ferraille tout en m’efforçant d’éviter tout cliquetis en portant une main sur ma baïonnette.

Je craignais fort que quelque bruit ne fût perçu par les oreilles boches. Mais je me tenais prêt à tout : charge à la baïonnette, corps à corps, etc. Billevesées que tout cela. Le Capitaine ne connaissait pas très bien les lieux. Il nous conduisait par un mauvais chemin. Il paraît qu’on venait de passer trop près des Boches. Alors, ensuite, on fit du pas gymnastique puis de la course sur le gazon qui bordait le chemin.

Cela me tira de mes rêveries mais me parut pénible, ennuyeux et de mauvais augure. Enfin, nous arrêtant net, nous attendîmes des ordres en nous couchant dans les fossés. Les coups de fusil claquaient à droite et à gauche mais nous pensions que c’était encore loin de nous quand tout à coup j’entendis très bien les balles qui sifflaient près de nous. Nous eûmes vite fait de nous abriter pour le mieux. Ensuite nous entrâmes dans un boyau où nous nous sentions parfaitement à l’abri. Après plusieurs kilomètres de marche nous étions arrivés dans notre tranchée.

Je constatai qu’il y avait des abris creusés dans la terre avec de la paille et que nous y étions à peu près en sécurité. Mes terribles idées de bataille disparurent. Ce fut pour moi une première désillusion. Depuis j’ai pu apprendre ce que c’était au juste que cette guerre de tranchées puisque je l’ai vécue pendant à peu près 6 mois.

19 Avril 1916, À mes Parents

Je suis à Aubagne depuis hier matin. Je ne pense pas y rester bien longtemps.

Hier 110 hommes sont partis en renfort rejoindre le 10e R.I. dont le dépôt est à Dijon ou près de Dijon. Une vingtaine sont partis pour le 415e comme mitrailleurs. Il ne reste plus qu’une trentaine d’hommes.

J’en ai vu partir pour le 141e, pour le 341e, pour le 415e, pour le 149e, pour le 10e et pour le 115e Territoriale.

Ce matin on m’a remis flingot et équipement. J’ai assisté à une prise d’armes pour remise de décorations sur la place publique d’Aubagne. On a remis la Croix de guerre à une mère de famille et à deux pères de famille au nom de leur fils mort au Champ d’Honneur.

Panaye de Thieux ainsi que Gaillard d’Éclassan sont partis pour le 10e R.I.

Je suis remobilisable le 3 Mai ainsi que tous les camarades venus avec moi à Gémenos.

Je suis à la 26e Cie. Nous avons moins de service à fournir que ceux de la 28e Cie qui est composée en majeure partie de récupérés. Ils ont tout à apprendre ceux-là qui n’avaient jamais fait un demi-tour à droite ni présenté l’arme.

Je me trouve avec un Desestrait d’Étables qui était chargeur-mitrailleur. J’essayerai bien d’aller avec lui dans la mitraille. Il est décoré de la Croix de guerre avec palme et étoile.

Peut-être serai-je encore ici après le 3 Mai car le dernier départ ayant fait un grand vide il faudra bien attendre que soient à nouveau réunis une centaine d’hommes.

En bonne santé. Ça va.

28 Avril 1916, À mes Parents

Je suis sur le front depuis le 24 mais je ne suis pas encore monté aux tranchées. En ce moment nous sommes à Landrecourt, à 6 km de Verdun. Nous sommes descendus de train à Bar-Le-Duc le Lundi de Pâques. Le lendemain le train nous a transportés à Lemmes. Nous avons passé une journée à Dugny, sur la Meuse, une autre à Landrecourt. Nous y passerons une deuxième journée mais pas une troisième.

Nous ne tarderons pas à monter aux tranchées, je pense. De tranchées il n’y en a presque pas, paraît-il à cause du terrain bouleversé et du bombardement incessant.

Chaque relève se fait avec d’assez grosses pertes.

Les Boches ne prendront pas Verdun, j’en ai la conviction. Ils ont raté leur gros coup au début. Maintenant ils ne pourront rien faire devant notre puissante organisation et notre résistance acharnée. Du fort de Landrecourt j’ai pu contempler au loin notre ville martyre.

Pendant plusieurs jours elle a été la proie des flammes mais les deux tours de sa cathédrale s’élèvent toujours majestueuses. On aperçoit même le fort de Douaumont sur une crête lointaine. Ne vous attendez pas à ce que je vous écrive souvent car je n’aurai plus guère le temps maintenant. Je ne puis encore vous donner mon adresse exacte. Sachez seulement que je suis venu en renfort du 24e R.I. qui a son dépôt à Bernay dans l’Eure et qui fait partie du 3e Corps.