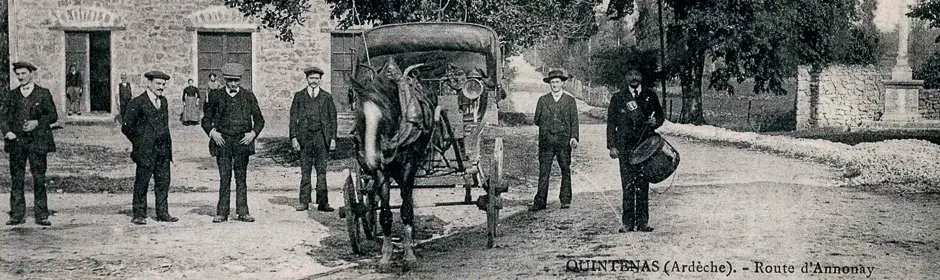

Les moyens de transport au début du XXe siècle n’étaient évidemment pas comparables à ceux d’aujourd’hui.

À la campagne, la plupart du temps, les gens se déplaçaient à pied, en charrette, en jardinière (2 roues) ou en calèche (4 roues) tirée par un cheval. Quelques fois à dos de cheval.

Les enfants des hameaux devaient se rendre à l’école à pied, ce qu’ils effectuaient souvent avec des sabots de bois et par tous les temps.

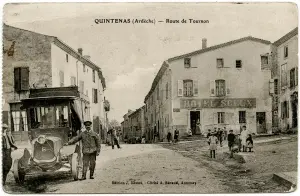

L’autobus à Quintenas

La Société Annonéenne de Transport Automobile vient concurrencer les diligences avec les premiers autobus à pneus pleins. Elle est créée en 1908 et dessert le bassin de l’Ay.

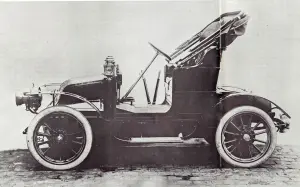

C’est le début de l’automobile

La voiture a fait son apparition à la fin du XIXe siècle.

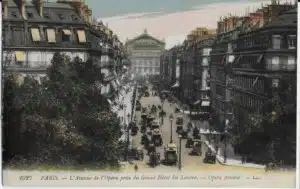

Dans les grandes villes on pouvait apercevoir quelques automobiles se mêlant aux calèches.

À Quintenas

Très peu d’automobiles devaient circuler dans les rues, seules les familles aisées pouvaient en posséder.

Pourtant la municipalité s’inquiète déjà des excès de vitesses de certains véhicules.

Le train

Le train était un moyen de déplacement important à cette époque-là. Les gares les plus proches de Quintenas étaient Annonay et Midon sur la commune de Vernosc-lès-Annonay.

La ligne fut ouverte en 1869 ; sa fermeture date de 1953.

Le train venait de Saint-Rambert-d’Albon, il passait à la petite gare de Midon à Vernosc-lès-Annonay et continuait jusqu’à Firminy en passant par Annonay et Saint-Marcel-lès-Annonay.

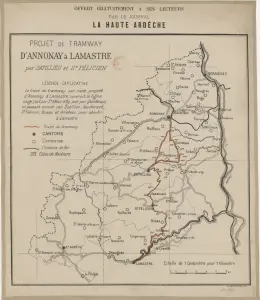

Projet d’une ligne desservant Quintenas

Le projet d’une ligne de chemin de fer sur route reliant Annonay à Lamastre avait été étudié. Le parcours de ce tramway a été modifié à plusieurs reprises entre 1893 et 1899. Il n’a finalement pas pu voir le jour.

Les essais du train Renard en 1907

Une jeune société avait mis au point un train de la route composé d’un locomoteur, de deux wagons de voyageurs et d’un wagon de marchandises.

Le dimanche 30 juin 1907, le train fit le trajet de la première ligne projetée vers Satillieu et La Louvesc avec retour par Saint-Félicien et Quintenas.

Le public était au rendez-vous à son passage en ville ou en campagne mais la souscription lancée pour son exploitation n’eut pas le succès escompté. Le point faible de ce moyen de transport était sa vitesse (15 km/h). Le train mit 1h 20 d’Annonay à Satillieu et plus de 2 h de Satillieu à La Louvesc.

L’autocar, plus rapide et plus maniable, se révéla un moyen de transport plus adapté aux routes ardéchoises.

Prémices de l’aviation

L’avion était essentiellement utilisé dans le domaine de l’aéronautique militaire. C’est à partir de 1919 qu’un début d’organisation de l’aviation civile prend forme en France.

Pourtant berceau de l’aviation, la France ne disposait, au début de la Grande Guerre, que de quelques dizaines d’aéronefs militaires. Au moment de l’armistice en 1918, l’aviation militaire française était devenue l’une des plus puissantes du monde, rassemblant 10 000 appareils répartis en 288 escadrilles, 3 000 appareils en écoles et 3 000 en réserve.

L’industrie aéronautique française avait été capable de produire, en quatre ans, 50 000 avions et 90 000 moteurs équipant aussi de nombreux pays alliés, dont la Grande-Bretagne, la Russie et même les États-Unis. Elle employait 190 000 personnes.

Ces chiffres traduisent le spectaculaire et foudroyant développement d’une aviation qui était encore dans les limbes en 1914.

Les transports dans la Guerre

En 1914, les armées étaient hippomobiles. Les militaires ne se faisaient qu’une vague idée de l’importance future des véhicules motorisés. « Tout ça pour l’armée c’est du sport… » disait le Général Foch.

Avant guerre, les vélocipèdes et les automobiles ont commencé à être employés, mais les projets de véhicules blindés tout-terrain ont été rejetés en bloc, en France comme ailleurs, au début du XXe siècle. Ils ne se sont développés que pendant la guerre.

Pour nos soldats, la bicyclette sera aussi un moyen de se déplacer. Certaines compagnies en seront équipées.

Histoire des taxis de la Marne

Les renseignements de l’état-major français sont formels : les allemands de Von Kluck, ceux-là même qui sont passés par la Belgique neutre et ont déboulé à travers le nord de la France, ont viré de bord. Ils ne vont pas contourner les armées françaises par l’ouest, en débordant Paris. Ils veulent maintenant foncer vers les Français regroupés à l’est de la capitale, autour de Meaux, après leur

grande retraite.

Pour contrer cette offensive, il faut faire monter des milliers d’hommes sur le front. Et d’urgence ! Heureusement, Paris possède un dense réseau de voies ferrées. La concentration des troupes va s’opérer surtout en train. Mais pas seulement. Il faut faire feu de tous bois et Gallieni a mobilisé les transports parisiens, ainsi que les taxis, ces Renault noirs et rouges surnommés les « deux pattes ». Le 7 septembre 1914, plusieurs centaines d’entre eux, réquisitionnés, stationnent devant l’École militaire. D’autres sont arrêtés par des agents, leurs passagers priés de descendre. Ils vont effectuer la course la plus célèbre de leur histoire.